まず、以下の文を読んでみよ。

やりたいことがあるなら、やりたいことをやればいい。やりたいことをやらずに済ますほど、人生は長くない。

言っていることは、まぁ伝わらなくはない。

しかし、

と思う人も少なくないだろう。僕自身、なんか辟易とするような気さえした。Twitter界隈にいる胡散臭いアカウントみたいな感じでウッとした。

改善例としては、

やりたいことがあるなら、やればいい。やりたいことを我慢するほど人生は長くない。

といった感じになる。

相変わらず『うるさいなぁ』とは思うものの、改善前に比べてスッキリとした印象だ。

あなたが洗練された考え方・有益な情報を持っていて、シェアするべく文章によって発信したとする。

が、文章力がないと

と思われるばかりか、最悪

と思われかねない。

Twitterにブログ、Facebookなど、インターネットの普及によって僕達は様々な形で文章を書く機会が増えた。

最近は『何を言うか』というよりは『誰が言うか』が重要視されてしまっているようで、文章力は特に大切にされていない印象がある。しかし、文章力は決して 蔑ろにしていいものではない。むしろ、一般人の僕達こそ、文章を読んだ人に書いてある内容をスッキリと理解させることができる『文章力』を鍛えるべきだと思うのだ。マッチングアプリとかでも超 役立つしな。

文章力の改善は、論理的思考力の向上、コミュニケーション能力の向上など様々なメリットもある。しかし、それ以上に文章力がないことによって伴うデメリットが多いことも事実だ。

貴重な体験、素晴らしい考えがあったとする。

それらが陳腐なモノになるか、共感を得られたり、多くの人々に影響を与えられるモノになるかは文章力にかかっている、といっても過言ではない。

そこで今回は、分かりやすく、読み手に伝わる文章を書く上で気を付けるべきポイントを教えてくれる良書『残念ながら、その文章では伝わりません』を紹介させていただく。

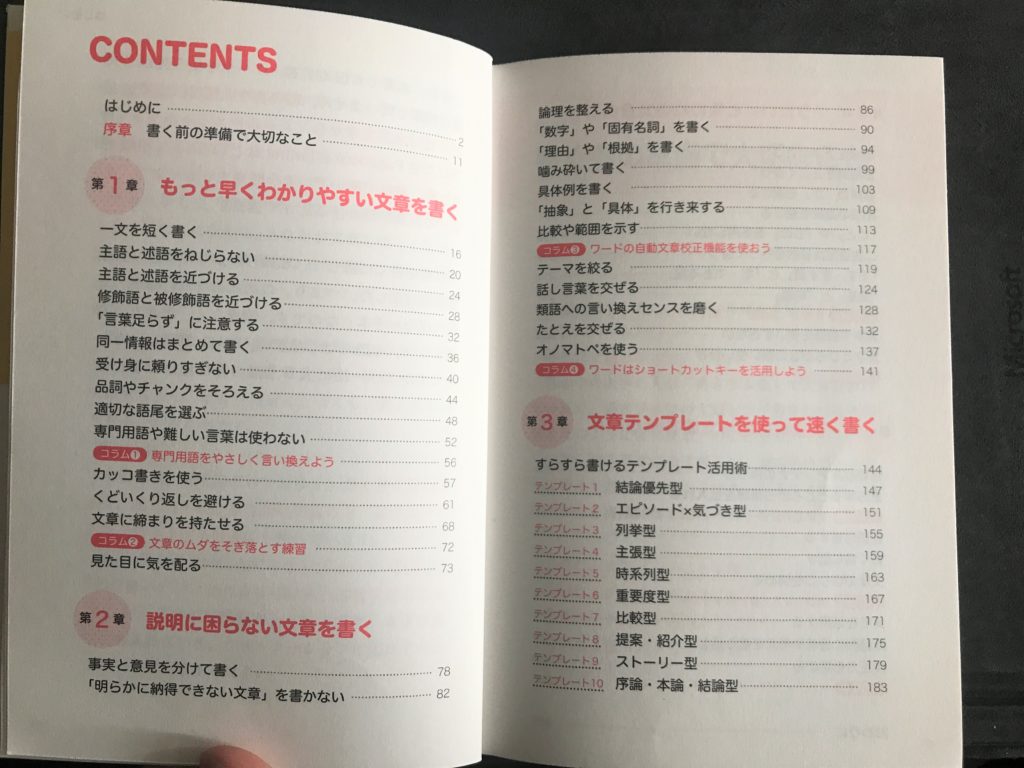

もくじ

残念ながら、その文章では伝わりません

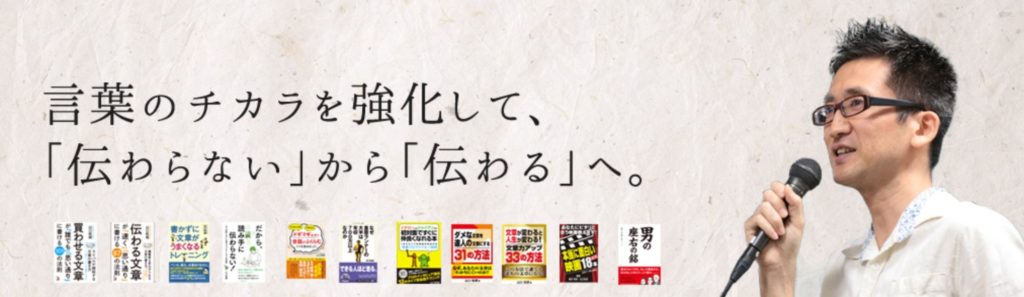

とりあえず手に取ってみて笑ったのが表紙のイラスト。1枚の紙を片手に唖然とする上司らしき人と、微笑みを浮かべる部下らしき人。

著者は山口拓郎さん。20年以上 文章で生計を立ててきた、いわば文章のエキスパートだ。

公式サイトもあるので、是非訪れてみてくれ。ちなみに今なら『文章が劇的に上手くなる接続詞』や『ムダゼロ・ミスゼロの人の伝え方のキホン』など、様々な良著が今ならPDFでプレゼントされてるっぽい。

そんな文章についてのエキスパートが『分かりやすい文章』をテーマに書いているので、スラスラと読み進めることができる。よくある文法書のように仰々しい単語が一切使われずに書かれているので、分かりやすい文章を書く上でのポイントが、すぐに理解できるってのも魅力だ。

『残念ながら、その文章では伝わりません』の良いポイント

全体を通して、悪い文章によって読み手がどういった反応・誤解をしてしまうのか、などについて触れており、分かりやすかった。間違った文章、について誰かに添削してもらう、という機会の少ない私にとって非常に勉強になった。

その中でも、特に良いと思った箇所についてまとめてみる。

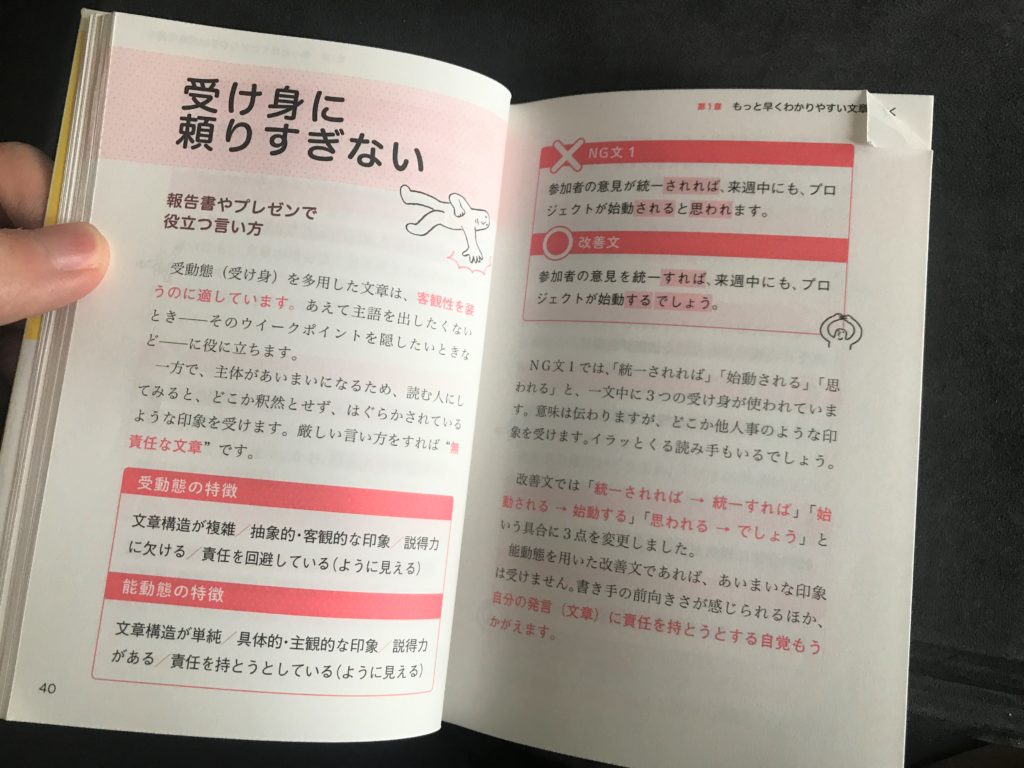

NG例・改善例があって分かりやすい

上の画像のようにNG文と改善文がまとまっている。すぐに合点できて、その後の説明をスッと吸収できるのはお手軽で便利。

各項が短くまとまっていて読みやすい

200ページ以上あるような本だったけどスラスラと読むことができた。読むのが遅い僕でも読了に1時間もかからなかった。

勿論 個人差があるだろうけど各項が短くまとまっているので、本当に文章を書くのが苦手な人であっても、さらっと読み終えることができると思う。

特に感銘を受けた項目

徹頭徹尾、文章についてのノウハウは惜しげもなく書いてある『残念ながら、その文章では伝わりません』だった。参考になるなぁ、と思った項目はいくつかあったが、今回は3つだけ厳選して紹介しておく。

読点を上手に使う

読点(、←)について。

読点をどう使うか、皆さんは自信を持って説明できるだろうか。

僕は感覚的に、

と思ってたけど違った。

そんな感覚的なものではいけない。

なぜなら、読点の打ち方ひとつで、文章の意味が大きく違ってしまう場合があるからだ。

息子は慌てて私がお願いした家事を手伝った。

という文章を見てみよう。

何の変哲もない文章に見える。しかし、慌てているのは息子なのか、私なのか、はっきりと分かるだろうか?

息子が慌てている場合は

息子は慌てて、私がお願いした家事を手伝った。

私が慌てている場合は

息子は、慌てて私がお願いした家事を手伝った。

となる。

お分かりいただけたように、読点の打ち方ひとつで意味合いが大きく変わってしまうのだ。

読点の打ち方については、『意味を考えて打つ』ということを大原則にして、以下の9つのポイントを押さえておくと良いっぽい。

- 長い主語のあとで打つ

(例文)駅前に完成した大型ショッピングモールが、4月6日にオープンする - 冒頭にくる接続詞や助詞のあとに打つ

(例文)しかし、そんなはずはない。 - 接続助詞のあとに打つ

(例文)ダイエットを頑張ったが、体重は落ちなかった。 - 条件や理由、原因を示す語句の後に打つ

(例文)勉強したので、自信がある - 時間や場面が変わるところに打つ

(例文)アイデアを出したところ、相手の表情が急に緩んだ。 - 文、節、句、語など、複数の情報が並列的に並ぶとき、それぞれの間に打つ

(例文)本を読み、絵を描き、散歩をする。 - カギ括弧の代わりに打つ

(例文)景気は必ず回復する、と評論家は断言した。 - 独立語の後に打つ

(例文)いいえ、今回は参加しません。 - ひらがなや漢字が続いて読みにくいときに打つ

(例文)そろそろ、ろうそくに火を灯しましょう。

保留の『が』を避ける

が、は接続助詞と呼ばれる重要な文章のパーツだ。

そんな接続助詞の『が』には、大きく分けて2つの用途がある。

一つ目は、逆説の『が』と呼ばれるもの。

(例文)たっぷり寝たが、疲れはとれなかった。

(例文)表面は熱かったが、中は冷たかった。

というように接続助詞の『が』が使われる前の文と、後の文に因果関係があるときを【逆説の『が』】と言ったりする。

2つ目が、【保留の『が』】というもの。

これが厄介で、使い勝手が良い反面、論理性を損ねやすく、文章も冗長(無駄が多くてながったるしいこと)になりがちだ。

例文を見てみよう。

夏休みの英語留学先だが、セブ島が気になっているが、そもそも私の英語レベルでついていけるのだろうか。

☝接続助詞『が』の前文後文で因果関係ない。それに、何よりくどくどしている。一瞬 【逆説の『が』】のように読者を感じさせてしまうことも、【保留の『が』】の罪深きところ、と著者の山口さんは指摘している。

改善例としては

夏休みの英語留学先候補として、セブ島が気になっている。そもそも私の英語レベルでついていけるのだろうか。

というようになる。

あえて、『が』を使う必要がないときは句点(。)を使ったり、言葉を入れ替えた方が良い。

助詞の連続を避ける

『の』『は』『が』『に』など、日本語には助詞と呼ばれる文章のパーツがある。

皆さんも何気なく使っているような必要不可欠ともいえる文章のパーツだが、同じ助詞を立て続けに使ってしまうと、幼稚な印象を与えるだけではなく、読み手をイライラさせてしまう場合がある。

(例文)美咲の弟の壮太のお気に入りのカフェに行った。

という文章には、助詞の『の』が立て続けに出現している。このような文章は読みにくく、さらには野暮ったく幼稚に聞こえてしまうのだ。

改善例としては

美咲の弟の壮太がお気に入りだというカフェに行った。

となる。

助詞が連続して読みにくいと感じた際は『言い回しを変える』、『読点を打つ』、『()を使う』、『語調を入れ替える』といった方法がある。

【問題】

「マジックをキャップをしめずに筆箱に閉まった」

を簡潔な文章に書き直せ。

【答え】

「キャップをしめずにマジックを閉まった」

まとめ

何気なく使っている『接続助詞』や『が』だけども、使い方によって論理性を損ねやすくしてしまうこと。読点の打ち方によって意味合いが大きく変わってしまう場合があること。

勿論 これ以外のもたくさんのテクニック、気を付けるべき点が多々あった。今回は僕が特にハッとさせられた3点を紹介させていただいた。僕と同じように『なるほど…』となった方も少なくないんじゃなかろうか。

メチャクチャな感性・表現だけれども、なんだか惹かれる、というような人の文章をよく観察してみると、今回のようなポイントをしっかり押さえたうえで書かれていたりする。

勿論 日本人のあなたが何気なしに書いている文章でも、おおむね伝わる。日本語を書いているわけだからな。伝わりますとも。ただ、どのくらい伝わっているか、誤解を生んでしまってはいないか、意図していないイメージを与えてしまっていないか、という点は不明瞭だ。自分が、どういう文章を書いているか分かっていないわけだからな。

『神は細部に宿る(God is in details)』

という言葉がある。『本当に素晴らしいこだわりは、一見しては分かりにくい』という意味合いだそうだ。

人に何かを伝える、それも文章を使って伝えるのでしたら、是非 細部について学んでみてはいかがだろうか。

堅苦しい文章書のように仰々しくなく、簡潔に書かれていてスラスラ学べる『残念ながら、その文章では伝わりません』を、是非 手に取ってみてはいかがだろうか。